高血圧について②(診断と分類)

- 2025年3月14日

- 内科

皆さんこんにちは!

前回に引き続き、今回も高血圧症についてお伝えします。

高血圧症の診断は?

高血圧症の診断基準はざっくりというと、

収縮期(上)血圧が 140以上

拡張期(下)血圧が 90以上

の場合を指します。

医療機関ではどうしても緊張してしまったりして血圧が高く測定されてしまうこともあるため、現在のガイドラインでは自宅で測定した「家庭血圧」の数値を評価に用いるケースが多いです。

ですから、家庭血圧を用いた診断基準は、上の基準よりも5と基準を下げて

収縮期(上)血圧が 135以上

拡張期(下)血圧が 85以上

となります。

高血圧症に分類があるの?

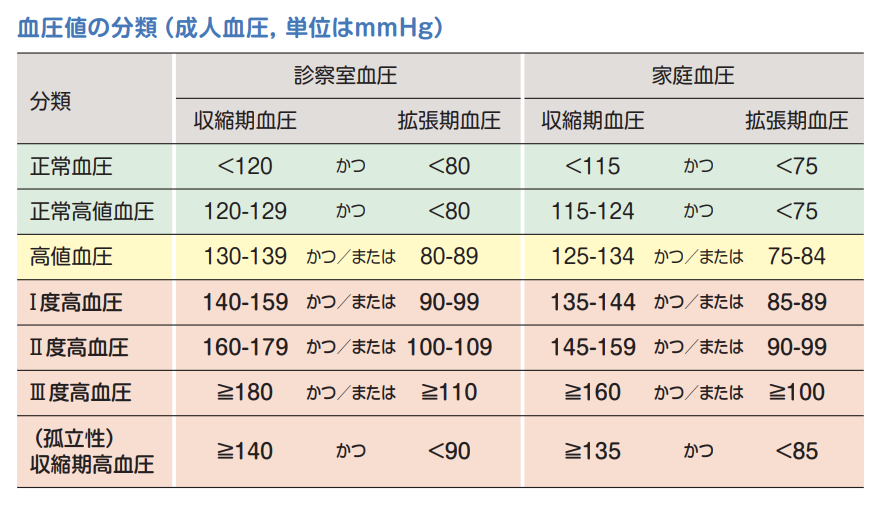

診察室血圧、家庭血圧それぞれの数値を用いて、下の表のように血圧は細かく分類されています。

正常高値血圧や高値血圧でも注意は必要で、対策をしないといつの間にか高血圧に足を踏み入れている可能性もありますので、血圧を測る習慣は大事です。

また、高血圧には一次性と二次性とも分けられています。

悪い食生活や運動不足など、生活習慣病としての高血圧や、遺伝的素因も関与した高血圧は「本態性高血圧」と言われ、一次性高血圧に分類されます。日本人の9割近くはこの本態性高血圧です。

これに対して、腎臓の働きが悪く水や塩分が蓄積しやすいこと、副腎と言われる臓器が放出するホルモンの影響、腎臓やその他の血管の病変、薬剤などが原因となり二次的に血圧が高くなってしまう病態は二次性高血圧と言われ、一次性よりも若年で見られる傾向があります。

次回は、高血圧の治療と対策についてご説明します!